Die Warten rund um Duderstadt gehörten im Mittelalter zu einem ausgeklügelten Landwehrsystem. In der Neuzeit sind die meisten von ihnen verschwunden. Manchmal erinnern Gasthäuser mit eindrucksvollen Ausblicken über das Umland an den Standort der einstigen Wachtürme, wie bei der Seulinger Warte oder der Roten Warte. Doch in alten Schriften taucht immer wieder ein Name auf, der heute eigentlich nicht mehr genau zu lokalisieren ist. Wo befand sich die Megedebergwarte?

Diese Frage stellte uns ein aufmerksamer Leser, nachdem er kürzlich unseren Beitrag in Clanys Eichsfeld-Blog „Ausflug mit Weitblick: Warten-Wanderungen“ entdeckt hatte. Und damit hatte er eine äußerst spannende Geschichte angestoßen. Denn auf die Suche nach dem Standort der Megedebergwarte hatten sich schon einige Geschichtsforscher begeben, unter anderem Georg Wolpers, Pfarrer von Bernshausen, im Jahr 1910.

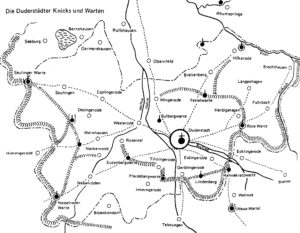

Wir freuen uns natürlich über Fragen der Leser und geben auch gern weiterführende Infos, sofern wir dazu in der Lage sind. Eine Quelle für unseren Beitrag war „Duderstadt und das Untereichsfeld – Lexikon einer Landschaft in Südniedersachsen“ (Mecke Druck und Verlag, 1996). Dort wird auch die Megedebergwarte unter der Rubrik „Landwehr und Warten“ erwähnt, und es gibt Kartenmaterial, wo alle Warten eingezeichnet sind. Oder eben nicht. Die Megedebergwarte ist weder auf der historischen Landkarte, noch auf der Grafik im Buch zu finden, und auch textlich wird nur wenig über den Standort gesagt: „An der Westgrenze wurde das Duderstädter Territorium durch den Duderstädter Knick gesichert. Er bildete zugleich die Grenze des kurmainzischen Eichsfeldes und verlief vom Böseckendorfer Knick bis zur Megedebergwarte bei Seeburg“, heißt es da. Text und Grafik im Lexikon beziehen sich auf einen Artikel von Christoph Lerch aus dem Jahr 1975 („Die Goldene Mark“, Heft Nr. 3). Im Internet war ebenfalls nichts weiter zu finden.

Wer also könnte mehr wissen? Wir fragten den Verleger des Eichsfeld-Lexikons Helmut Mecke, der außerdem Sammler historischer Schriften und Bilder ist. Tatsächlich konnte er auf eine Publikation des Bernshäuser Pfarrers Georg Wolpers hinweisen, erschienen 1910 in „Heimatland. Illustrierte Blätter für die Heimatkunde“.

„Wo lag die Mägdebergswarte?“ lautet der Titel seines Artikels. Dort bezieht sich der Pfarrer unter anderem auf das Werk „Duderstadt gegen Ende des Mittelalters“ von Geheimrat Dr. Julius Jaeger (1886), der ebenfalls über die „Mägdebergswarte, unweit Seeburg“ schreibt, und auf eine Bernshäuser Urkunde aus dem Jahr 1549.

Megede, Megide, Megde, Maget, Magd, Maid, Meyd, – der Wortstamm ist in all seinen Abwandlungen weit verbreitet, geht auf das althochdeutsche Magad zurück und meint Magd, Mädchen, junge Frau, Jungfrau. Die Silbe „mag“ in Magad bedeutet zudem im Althochdeutschen mächtig. Der Megedeberg wird also bei verschiedenen Autoren auch Mägdeberg (u.a. bei Levin von Wintzingeroda-Knorr, „Die Wüstungen des Eichsfelds“, 1903), Magdeberg, Meydeberg geschrieben. Kann der Name Aufschluss geben über die Lage dieser immer wieder in älteren Publikationen auftauchenden Megedebergwarte? Was haben Mädchen/ junge Frauen mit einem Berg zu tun?

Pfarrer Wolpers äußert eine Theorie zur Namensgebung des Berges, doch dazu später. Zu den Namen der Warten schreibt er jedenfalls: „Die Warten erhielten ihre Benennung nicht nach den nahen Ortschaften, sondern nach einem Familiennamen, einer Flurbezeichnung oder einem Berge.“ Erst später habe sich die Nähe zu den jeweiligen Ortschaften auch in den Namen der Warten gespiegelt. So sei die ehemalige Böningswarte schließlich Nesselröder Warte genannt worden. „Während die letzte Bezeichnung sich im Munde des Volkes nach und nach festsetzte, verlor sich allmählich die erstere“, schreibt Wolpers.

Der Pfarrer vermutet, dass sich auch bei der Megedeberger Warte im Laufe der Jahrhunderte ein anderer Name durchgesetzt habe. Einen Beweis dafür sieht er in einer Urkunde aus dem Jahr 1549, die er in den Gemeindeakten von Bernshausen gefunden hat. Dort wird in einer Streitigkeit um Waldgerechtigkeiten das Gebiet um den Westerberg bei Seulingen beschrieben. Und mehrfach wird im Zusammenhang mit dem Westerberg die „Megedeberger Wartte“ als ein anscheinend damals jedem bekannter Ort genannt. Wolperts Fazit: Die heutige Seulinger Warte war die Megedebergwarte.

Weitere nachvollziehbare Begründungen für seine Annahme, die Seulinger Warte sei die Megedebergwarte, hat er anhand der alten Dokumente ausführlich erläutert. Er findet in der Urkunde auch einen Anhaltspunkt für die alte Namensgebung Megedeberg, nämlich das schriftlich festgehaltene „Hut- und Weiderecht“ für die Kühe und Ziegen der Landolfshäuser am heutigen Westerberg. Wolpers interpretiert, dass die Mägde dorthin zum Melken kamen, was die Burschen natürlich auch wussten. Der „Mägdeberg“ könnte nach Wolpers eine Art Treffpunkt der Jugend gewesen sein.

Tatsächlich wurden in früheren Jahrhunderten bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg (in anderen Ländern auch heute noch) Kinder, eben auch Mädchen, zum Hüten von Vieh eingesetzt, da sie für andere Arbeiten in der Landwirtschaft noch nicht stark genug waren. Gänse wurden zum Teich getrieben und gehütet (Gänsemagd), Kühe, Ziegen, Schweine und Pferde wurden in den Hutewald gebracht. Der Name Megedeberg/Mägdeberg kann also ein Hinweis sein, dass aufgrund des „Hut- und Weiderechts“ die Mädchen das Vieh dorthin trieben. Möglicherweise kamen sie nicht nur zum Melken, sondern verbrachten dort am Berg den ganzen Tag, erledigten ihre Handarbeiten während des Viehhütens, und trieben die Tiere erst abends wieder nach Hause. Es könnte sich also der Name „Mägdeberg/ Megedeberg“ für viele Jahrhunderte durchgesetzt haben.

Den von anderen Heimatforschern vermuteten Ort der Megedebergwarte am Knick zwischen Seeburg und Ebergötzen schließt Pfarrer Wolpers von vorneherein aus, und zwar mit einer plausiblen Erklärung: „Es muss zugegeben werden, dass auch der Punkt, wo der Knick die Straße Seeburg-Ebergötzen schneidet, eine große Wichtigkeit für den Wachdienst besaß. Aber eine im Tale gelegene Warte konnte ihre Aufgabe nur mangelhaft erfüllen.“ Andere Erhebungen in der Umgebung als Standort für die Warte schließt er ebenfalls aus mit der Begründung: „Es kann nur eine Stelle des Knicks in Frage kommen.“ Alles andere wäre verteidigungstechnischer Unsinn.

Es gibt auch einen Mägdeberg in Baden-Württemberg. Dort widmen sich die Mitglieder des Fördervereins Freunde des Mägdebergs e.V. der heimatkundlichen Erforschung. Über den Namen schreiben sie: „Dem Wort liegt das althochdeutsche „magad“, „magid“ = ,,Jungfrau“ in seiner Pluralform zugrunde. Der Mägdeberg ist demnach ein „Berg der Jungfrauen“. Der Name kommt in gleicher oder verwandter Schreibweise auch bei zahlreichen anderen Bergen vor. … Sein Name verrät den Mägdeberg als Kultstätte der keltischen „Drei Beten“ oder „Drei Matronen“, der drei jungfräulichen Muttergottheiten Ainbed, Borbed und Wilbed, deren Verehrung hier wie an ungezählten anderen Orten auch von den in der Völkerwanderungszeit eingewanderten Alemannen übernommen worden ist.“

Mit der Verbreitung des Christentums wurden die heidnischen Stätten vielerorts mit Kapellen und Kirchen besetzt. Die alten Gottheiten erhielten christliche Namen, und die besonderen Kräfte der Göttinnen wurden zu Eigenschaften der christlichen Heiligen und Märtyrerinnen in den Legenden. Auch Ortsnamen, die an die vorchristlichen Religionen erinnerten, wurden „christianisiert“ oder zumindest so neutralisiert, dass kein Bezug mehr zu den alten Gottheiten herzustellen war. Vertraute, gewohnte und zuvor bedeutungsvolle Bezeichnungen ließen sich jedoch verständlicherweise nicht sofort nach einer kirchlich verordneten Umbenennung aus den Köpfen der Menschen radieren, und so erhielten sich alte und neue Namen manchmal für längere Zeit parallel. Auch der Berg bei Seulingen könnte noch den alten Namen Megede getragen haben, als die Menschen schon längst zum Christentum übergetreten waren.

Nach neuesten Erkenntnissen aus der Seulinger Geschichte scheint es keineswegs überraschend, dass es dort irgendwo eine vorchristliche Kultstätte gegeben haben müsste, wo möglicherweise auch die Muttergottheit in ihrer dreifachen Erscheinung verehrt wurde. In der Göttinger Kreisarchäologie ist eine jungsteinzeitliche Siedlung bei Seulingen seit 1991 bekannt. 2016 wurden bei umfangreichen Ausgrabungen zwischen Suhlabach und der Göttinger Landstraße die Überreste von Langhäusern aus der Linienbandkeramischen Kultur entdeckt, die vor rund 7500 Jahren bewohnt waren. Die Besiedlung der Region um den Suhlabach zieht sich nachweislich vom Frühneolithikum über die Eisenzeit, Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter bis heute durch. Die Menschen, die hier wohnten, huldigten in vorchristlicher Zeit ihren Gottheiten nicht in Kirchen, sondern an besonderen Orten der natürlichen Umgebung, an Quellen oder auf Bergen. Bei Seulingen könnte der Westerberg als höchste Erhebung eine solche Kultstätte gewesen sein. Es spricht also vieles dafür, dass sich der Name Megedeberg bis ins christliche Mittelalter erhalten hatte und auch die dort gebaute Warte danach benannt wurde.

ClanysEichsfeldBlog Duderstadt SeulingerWarte Stadtbefestigung Megedebergwarte Eichsfeld