Der Ausbruch von Krankheiten und Seuchen erfordert besondere Maßnahmen. Das wissen wir eigentlich nicht erst seit 2020. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass auch in früheren Zeiten einiges unternommen wurde, um die Ausbreitung von Seuchen einzudämmen. Manches erscheint heute obskur, anderes kommt einem zum Ausklang des Coronajahres 2020 vertraut vor.

Bei diversen Pestausbrüchen im Eichsfeld zwischen 1485 und 1683 gab es bereits drastische Einschränkungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. „Im 16. Jahrhundert hatte man erkannt, dass sich die Ausbreitung der Pest durch konsequente Quarantäne der betroffenen Familien in ihren Häusern und durch ebenso konsequente Kontrolle der Reisenden an den Stadttoren eindämmen ließ“, schreibt Peter Lange in seiner Abhandlung „Die letzte Pest in Thüringen 1681 – 1684“, erschienen 2003 in „Blätter des Vereins für Thüringische Geschichte“.

Aber auch zu früheren Zeiten gab es Menschen, die sich nicht an die Vorschriften hielten und zur weiteren Ausbreitung der Krankheit beitrugen. Zum Pestausbruch in Duderstadt im Jahr 1682 wird überliefert: „Drei Duderstädter Bürger, Hans Rudolph vom Obertor, genannt Kriegerhans, sein Sohn Bernhard und sein Schwager Wieditz schleppten die Seuche mit unverantwortlichem Leichtsinn ein. Sie hatten sich vom Rat Pässe ausstellen lassen, um Hopfenkeime aus Alfeld zu holen, waren aber heimlich in das mit Pest infizierte Halberstadt gefahren, um Tabak zu verkaufen. Diese drei starben als erste. … Durch die Abriegelung entstand in Duderstadt großer Mangel an den notwendigen Gütern. Das Vieh konnte nicht auf die Weide getrieben werden und litt Hunger. Auf den Feldern verdarb die Ernte, da sie nicht eingefahren werden konnte. Durch die Not gezwungen beschafften sich viele Bürger eigenmächtig Holz aus den Stadtwaldungen, wodurch vor allem das Osterholz und der Lindenberg beträchtlichen Schaden erlitten“, hat Gisela Berkenbusch 1996 für das Duderstädter Heimatmuseum recherchiert.

In der Duderstädter Chronik (1979) von Dr. Christoph Lerch heißt es: „Um das Übergreifen der Seuche auf die Dörfer zu verhindern, wird … jeglicher Verkehr von und zur Stadt gesperrt, wodurch aller Handel lahmgelegt wird und der Stadt großer Schaden entsteht.“ Wachposten wurden aufgestellt. Während der Pest durfte niemand die Stadt verlassen, und wer sich nicht daran hielt, sollte ausgepeitscht oder gar erschossen werden.

Auf Anordnung des Stadtrates wurden Erkrankte abgesondert, die Häuser wurden mit den Pestkreuzen gekennzeichnet, um Gesunde zu warnen. Die auf Papier gedruckten Pestkreuze sind im Duderstädter Stadtarchiv erhalten. Elke Dieckhoff schreibt im 1996 erschienenen „Duderstadt und das Untereichsfeld – Eine Landschaft in Südniedersachsen“: „Die erlassenen Schutzmaßnahmen blieben fast wirkungslos. Waren die Bewohner einzelner Häuser gestorben und ihre Fenster und Türen vernagelt, drangen nachts wiederholt Angehörige und Plünderer ein, um in den Besitz der spärlichen Hinterlassenschaften der Toten zu gelangen. Selbst die Kleidungsstücke der Verstorbenen wurden trotz Quarantäne aus den Schränken gerissen und weitergetragen.“

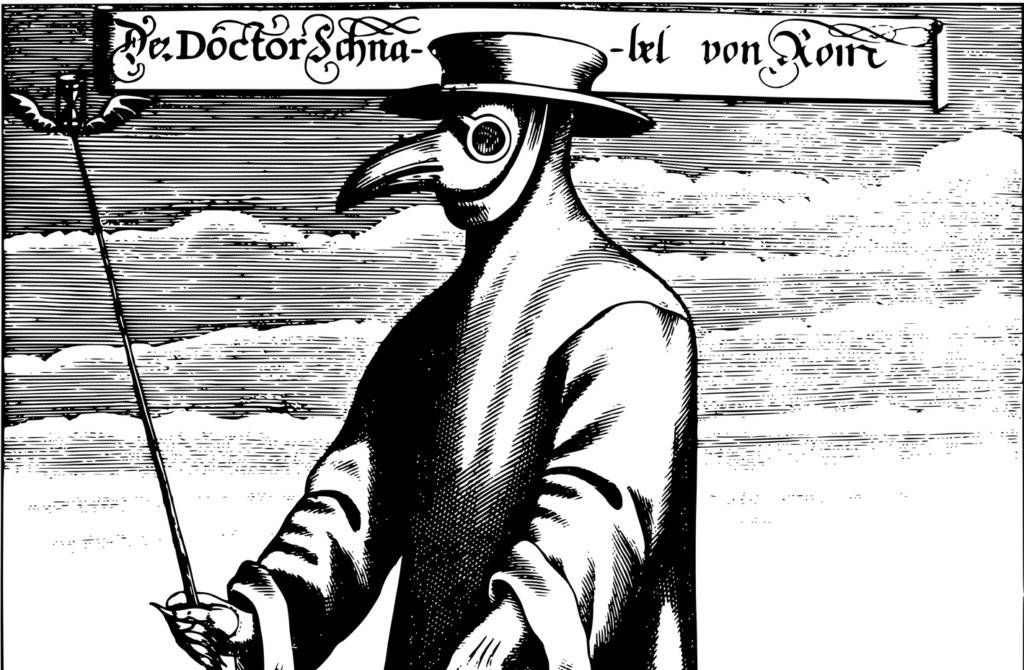

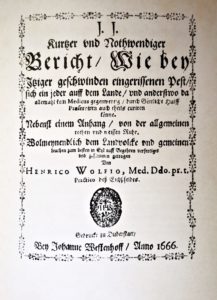

Im Sulbig wurde ein Lazarett eingerichtet, wo ein Pestarzt, zwei Wundärzte und Pflegepersonal versuchten, die Kranken bestmöglich zu versorgen. Allerdings wusste man damals wenig über Bakterien, Viren und Hygiene, und die „medizinischen“ Maßnahmen waren dementsprechend fragwürdig. Kräutertränke und Abführmittel wurden angeraten, Saures solle man zu sich nehmen. Und um Pestbeulen zu behandeln, solle man „junge Hühner oder Tauben um den Schwanz rupfen und auf die Beulen aufsetzen. Dann drückt man ihnen den Kopf nach unten, bis sie sterben, danach nimmt man neue.“ Oder auch: „Eine getrocknete Gartenkröte, in Wein eingeweicht und warm auf die Beule gelegt, zieht das Gift an sich.“ Diese Anweisungen stehen geschrieben im Pestbuch des Eichsfelder Arztes Dr. Henricus Wolf, das 1666 in der Duderstädter Druckerei von Johann Westenhoff in der Scharrenstraße gedruckt wurde. Duderstadt war allein im 17. Jahrhundert in den Jahren 1611, 1626, 1682 und 1683 von der Pest betroffen. Schon im 16. Jahrhundert gab es mehrfach Pestausbrüche in Duderstadt, nachweislich in den Jahren 1555, 1577, 1581 und 1597.

Für den Ausbruch der Seuche suchte man Schuldige: Pest-Jungfern mit giftigem Hauch, Hexen oder die Juden sollten Schuld sein. Bill Gates war ja noch nicht geboren. Als die Seuche 1683 endlich abgeklungen war, wollten die Duderstädter eine Kapelle außerhalb der Stadt errichten. Warum es dazu nicht kam, und ob die Mariensäule neben dem Rathaus tatsächlich als „Ersatz“ für die nicht gebaute Pestkapelle 1711 errichtet worden war, ist nicht ganz klar überliefert. Allerdings gab es nach 1683 keine Pest mehr in Duderstadt.

(Titelbild: Pestarzt mit Maske, Pixabay)